Die Erfolgskiller beim SAP-Outsourcing

Die Erfolgskiller beim SAP-Outsourcing Eine aktuelle Benchmarking-Studie belegt Defizite: Die fehlende Transparenz bei Outsourcern trübt die Erwartungshaltung der Anwender.

Das Auslagern von SAP-Anwendungen ist in aller Munde. Ganz gleich, ob es sich um die technische Infrastruktur oder um die Applikationen selbst handelt. Die häufigsten Motive sind bekannt: Kostenreduktion und die Besinnung auf die eigentliche Kernkompetenz. Doch in der Praxis will sich die oft beschworene faire und beidseitig zufrieden stellende Partnerschaft zwischen Anwender und Outsourcer nicht so recht einstellen. Konkret beklagen Kunden die undurchsichtigen und überhöhten Preise, Performance- und Leistungseinbußen. Outsourcer hingegen kritisieren, dass sie viel zu häufig die berühmte »Katze im Sack« kaufen müssen und dies zu wettbewerbsfähigen, sprich niedrig kalkulierten Preisen. Die Problemlösung ist in zwei wesentlichen Bereichen zu finden. Das Outsourcen beziehungsweise die Übernahme von komplexen ERP-Anwendungen wie SAP ist eine Entscheidung, die in den häufigsten Fällen eine mehrjährige vertragliche Bindung zwischen Anwender und Outsourcer bedeutet. Hier bedarf es gründlicher Vorbereitung auf beiden Seiten sowie eines kontinuierlichen Dialogs zwischen den Parteien, um eine langfristig gute Partnerschaft überhaupt erst zu ermöglichen. Zunächst sollten die Ziele und Erwartungshaltungen der Beteiligten geklärt werden. So erwartet der Kunde beispielsweise häufig: – eine kostengünstigere Pflege und Wartung seiner Systeme bei gleicher oder verbesserter Qualität – einen Mehrwert für das Unternehmen durch die Konzentration auf die Kernkompetenzen mit optimaler Systemunterstützung durch den Outsourcer

– eine permanente Verfügbarkeit seiner Systeme

– faire Preise

Der Outsourcer definiert seine Ziele wiederum so:

– neue Kunden gewinnen

– Zufriedenstellung der Kunden mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung

– neues Projektpotenzial zur Auslastung der eigenen Ressourcen

– leistungsgerechte faire Preisgestaltung Eine faire und zufrieden stellende Partnerschaft ist nur dann möglich, wenn sich diese Ziele in Einklang bringen lassen. Auch wenn es nicht die perfekte Lösung für jede Konstellation geben kann, beeinflussen doch zwei Kriterien den Erfolg nachhaltig und können diesen entsprechend gefährden.

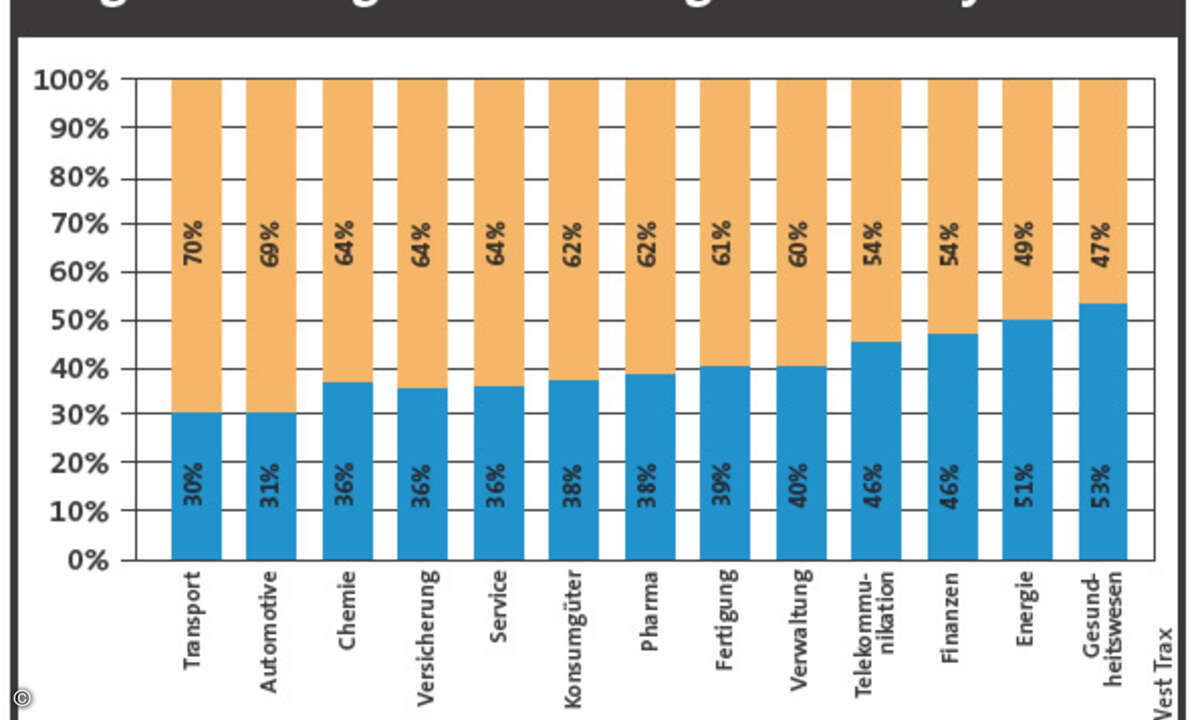

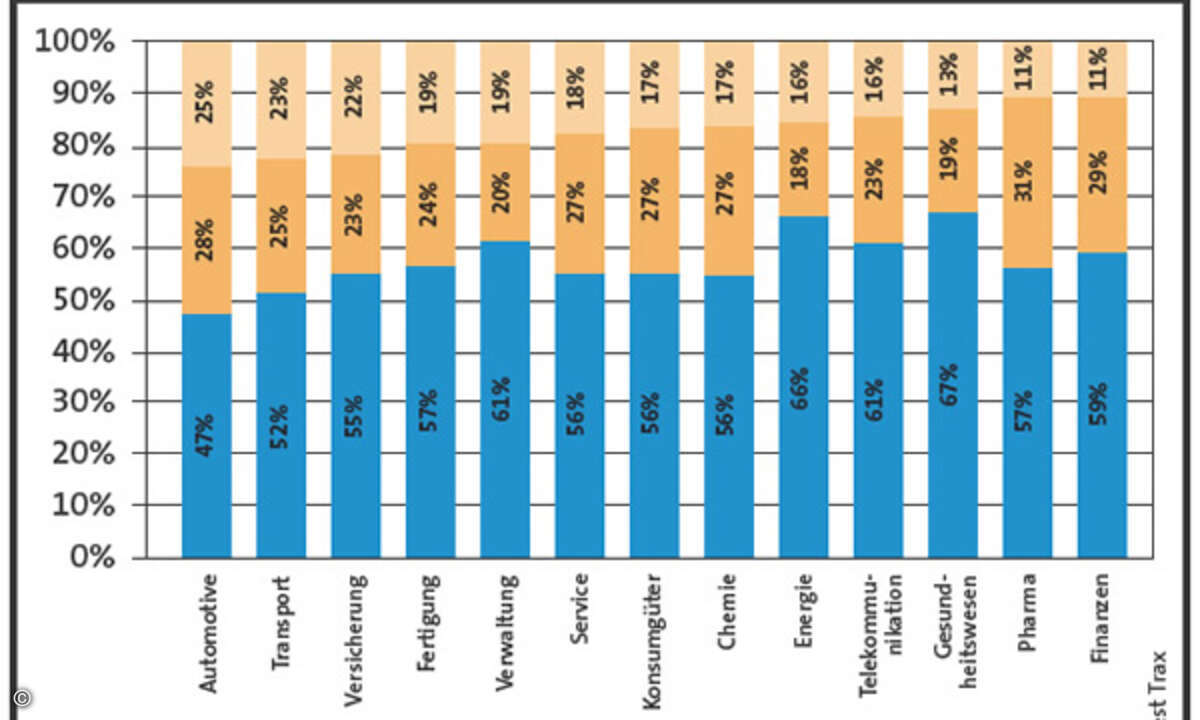

Fehlende Transparenz in der SAP-Anwendung Bei vielen Outsourcing Deals werden zwischen Kunde und potenziellem Outsourcer nur wenige Informationen über das betroffene System ausgetauscht. Häufig sind lediglich Informationen wie Anzahl der User, implementierte Module, Releasestand, benötigte Schnittstellen sowie ein paar Randdaten zur bisherigen technischen Infrastruktur bekannt. Doch ohne die notwendige Transparenz über das, was tatsächlich in einem SAP-System tagtäglich passiert, kann keine für beide Seiten befriedigende Partnerschaft zustande kommen. Eine aktuelle Studie, der 245 Benchmarks in 13 Branchen zugrunde liegen, belegt die fehlende Transparenz (siehe Grafik links). Die Probleme sind daher vorprogrammiert. Folgende Faktoren sollten sowohl dem Kunden als auch dem Outsourcer vor Vertragsabschluss bekannt sein:

1. Welche Prozesse werden tatsächlich von den Endanwendern durch dieses SAP-System unterstützt? Häufig klafft zwischen der Implementierung und dem, was tatsächlich davon genutzt wird, eine sehr große Lücke. Exemplarisch seien hier die ungenutzten Eigenentwicklungen genannt, die, wie in der Studie ermittelt, durchschnittlich teilweise über 50 Prozent liegen. In den seltensten Fällen ist in Anwenderunternehmen und noch viel weniger bei Outsourcern bekannt, welche Programme sich dahinter verbergen, sodass diese bei Projekten und Wartung immer wieder zu zeit- und kostenaufwendigen Aktivitäten führen.

2. Gibt es kritische Prozesse, die besonders zu beachten sind, zum Beispiel weil sie saisonalbedingte höhere Systembelastungen verursachen können? Sind diese bekannt, sollte man unbedingt die Karten auf den Tisch legen, damit rechtzeitig Vorsorge getroffen werden kann. Hier wären Ausfälle ganz besonders schwerwiegend. Um kritische Prozesse eindeutig identifizieren zu können, muss ein Unternehmen zunächst prinzipiell wissen, welche Unternehmensbereiche und Prozesse tatsächlich mit dem SAP-System unterstützt werden. Leider ist es immer noch ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein implementiertes Modul einem Geschäftsprozess entspricht. So genügt beispielsweise das SD-Modul nicht, um eine komplette Vertriebsabwicklung durchzuführen. Vielmehr spielen hier auch andere Komponenten wie Logistik, Fakturierung aber auch nicht-systemgestützte Tätigkeiten eine nicht unwesentliche Rolle, die es zu beachten gilt.

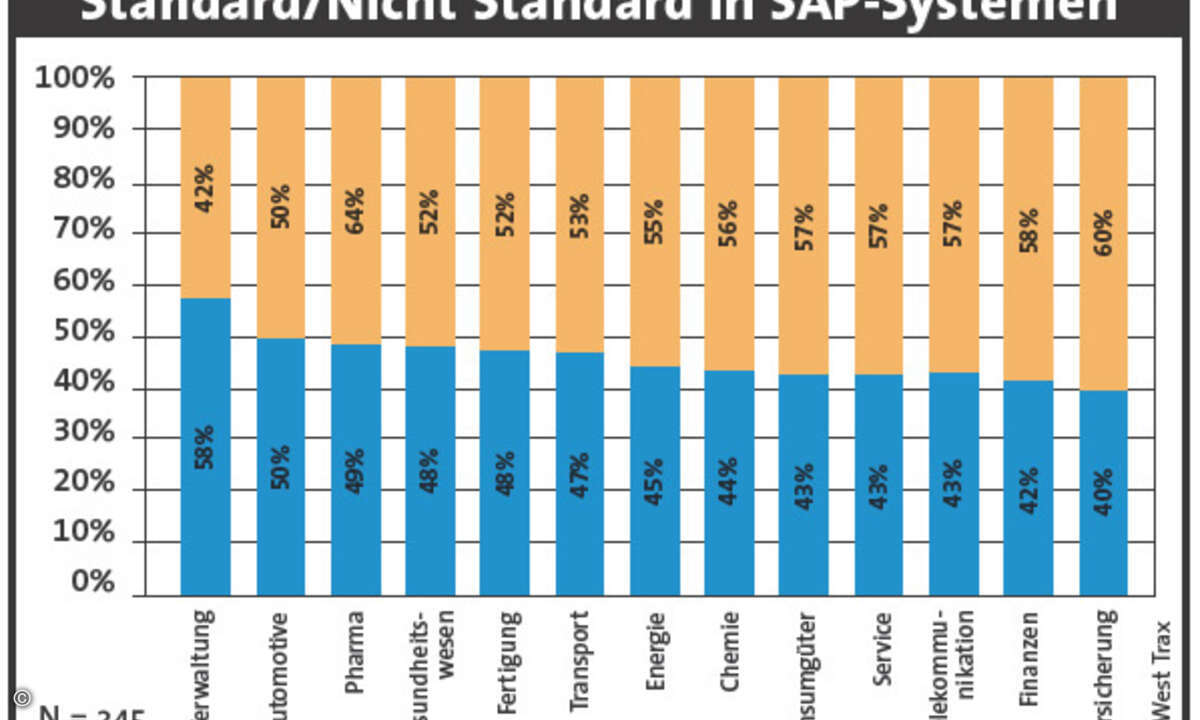

3. Wie hoch ist der Standardisierungsgrad des Systems? Ein hoch standardisiertes System ist nachweislich besser und einfacher wartbar, und kann damit deutlichen Einfluss auf die Preisverhandlungen haben. Ein Vorteil übrigens nicht nur für den Kunden, sondern für beide Seiten, da der Outsourcer wesentlich weniger Ressourcen und Zeitaufwand zur Pflege eines solchen Systems bereitstellen muss. Die Ergebnisse der Benchmarking Studie zeigen deutlich, dass in den meisten Unternehmen der Standardisierungsgrad nach wie vor zu niedrig ist (siehe Abbildung 2).

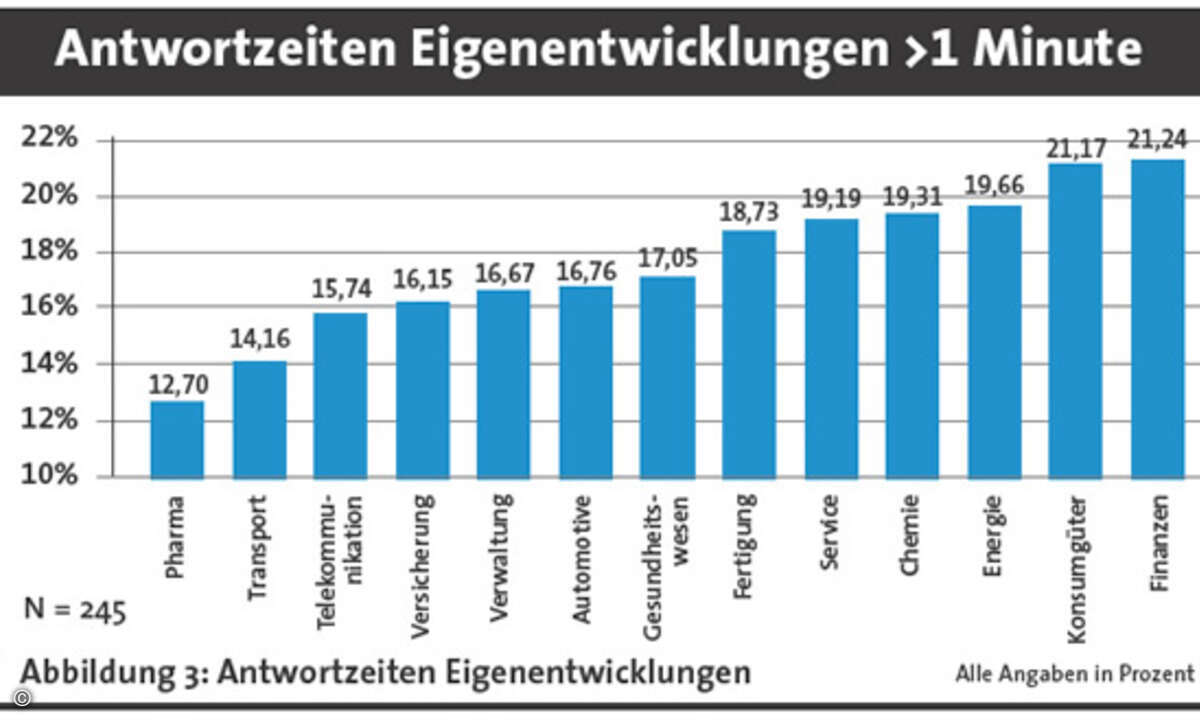

4. Gibt es Performance-Schwachstellen? Bekannte Performance-Schwachstellen zu verschweigen hilft niemandem, da eine unterdimensionierte technische Infrastruktur früher oder später über diese Schwachstellen ‚stolpern’ wird. Dies kann zu Ausfällen führen, die vermeidbar wären. Nicht bekannte Schwachstellen gilt es so schnell wie möglich aufzudecken, um Systemüberlastungen zu verhindern. In der Studie wird deutlich, dass in vielen Branchen mit Performance-intensiven Eigenentwicklungen gearbeitet wird (siehe Abbildung 3). Diese und deren Nutzungshäufigkeiten müssen sowohl für Anwender als auch Outsourcer transparent sein, um eine realistische Dimensionierung der Infrastruktur zu ermöglichen.

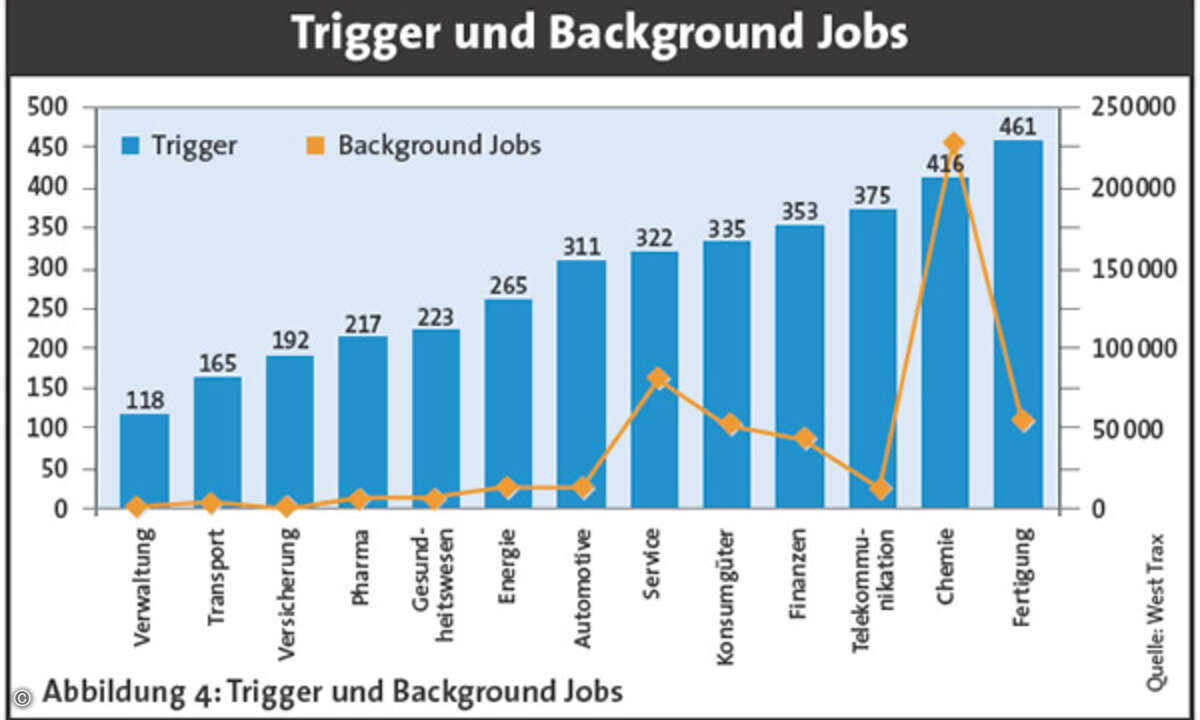

5. Wie viele und welche Background Jobs werden eingesetzt? In vielen Fällen sind nur die Trigger-Programme bekannt, das heißt die Programme, die nichts anderes tun, als Background Jobs aufzurufen. Mitunter können sich hier Tausende von Programmen verbergen und zu versteckten Performancefallen werden. Die Studie zeigt, dass sehr häufig die Anzahl an Background Jobs enorm groß ist (siehe Abbildung 4). Damit rechnen die wenigsten Unternehmen, was zu unerwarteten Systembelastungen führt, auf die ein Outsourcer dann nur noch reagieren anstatt vorbeugend agieren kann.

6. Welche Eigenentwicklungen gibt es und wie häufig werden diese genutzt (siehe Abbildung 5)? Eigenentwicklungen verursachen den größten Pflegeaufwand und müssen regelmäßig manuell gewartet werden. Eine bewusste Entscheidung, welche Eigenentwicklungen tatsächlich noch benötigt werden und welche eventuell verzichtbar wären oder in den Standard zurück überführt werden können, kann diese Aufwände und damit die Kosten für das Outsourcing drastisch reduzieren.

7. Gibt es Ballast auf dem System (ungenutzte Eigenentwicklungen und Objekte, Third-Party-Anwendungen etc.), den der Kunde nicht mehr benötigt, der aber trotzdem weiter gepflegt werden muss und unnötige Pflegekosten verursacht, da auch hier die nötige Transparenz fehlt?

8. Ist das System sauber dokumentiert? Ein gerade im Bereich der Eigenentwicklungen sauber dokumentiertes System vereinfacht die Übernahme durch einen Outsourcer dramatisch.

9. Gibt es bekannte Probleme oder geplante Projekte (künftige Konsolidierungen, anstehender Releasewechsel, Umstellung auf Unicode, generell gewünschte Optimierung etc.), die der Kunde entweder vor oder gemeinsam mit dem Outsourcer in Angriff nehmen möchte? Hier besteht die Möglichkeit, durch gemeinsame Projekte eine Win-Win-Situation für beide Parteien zu schaffen. Liegen dem Kunden und dem Outsourcer bei den Vertragsverhandlungen zumindest ein Großteil dieser Antworten vor, so können nicht nur für beide Seiten faire Preise definiert werden, sondern die Aktivitäten und der Ressourceneinsatz werden für alle klar kalkulier- und planbar. Damit wird bereits beim Vertragsabschluss der erste Grundstein für eine zufrieden stellende, langfristige und gute Kunden-Partner-Beziehung gelegt. Viele Anwender und leider auch zu viele Outsourcer haben jedoch keine klare Kenntnis über diese grundlegenden Fakten. Sie sind deshalb in der Regel nicht in der Lage, ohne großen Aufwand für die notwendige Klarheit zu sorgen, sondern lagern ein für beide Parteien intransparentes System aus. Die Probleme stellen sich daher unweigerlich ein: Der Outsourcer versucht sein Risiko durch entsprechend hohe Preise in einem akzeptablen Rahmen zu halten, der Kunde wiederum fühlt sich ungerecht behandelt.

Fehlende Kommunikation und Zieldefinition Nichts gefährdet den Erfolg einer Outsourcing Partnerschaft mehr als das Nichtbeachten von Kundenerwartungen versus der Qualitäts- und Leistungserbringung durch den Outsourcer während der Vertragslaufzeit. SAP-Systeme unterliegen einem permanenten Wandel. Marktveränderungen, Änderungen der internen Unternehmensstruktur sowie der Unternehmensziele erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Systemlandschaft, um die erhoffte Wertschöpfung für das Unternehmen zu leisten. Ohne klar definierte Ziele des Kunden hinsichtlich der gewünschten Qualität und Leistungserbringung des Outsourcers, kommt es hier unweigerlich zu Diskrepanzen. Kennzahlenbasierte Methoden können schnell und ohne große Ressourcenbindung helfen, die genannten Probleme zu lösen. So kann man über die softwaregestützte Auswertung der Logfiles wesentliche Informationen erhalten. Eine andere Methode ist der KPI-Scan, der klare Ergebnisse über den Zustand des SAP-Systems liefert. Mit ihm werden SAP-Systeme hinsichtlich der Key-Performance-Indikator-Klassen (KPI) »Kosten, Produktivität, Performance und Qualität« analysiert. Durch eine toolunterstützte und systematisierte Bestandsaufnahme, der ein KPI-Modell hinterlegt ist, erhält der Betreiber konkrete und detaillierte Informationen zu Einspar- und Optimierungspotenzialen.

Diana Bohr, Chief Technology Officer, West Trax