Hand in Hand mit der Telefonanlage

Was zunächst als Übergangs- oder Notlösung eingeführt wurde, muss nun als fester Bestandteil des Arbeitsalltags in bestehende Strukturen integriert werden: Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Collaboration-Tools mit bestehenden Telefonanlagen für eine lückenlose Kommunikation zu verknüpfen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren mussten Unternehmen für ihre Kommunikation und IT teils komplett neue Strukturen aufbauen und Ad-hoc-Lösungen finden. Diese Übergangslösungen – wie etwa die Kommunikation über Microsoft Teams – müssen allerdings sukzessiv in die langfristig funktionierenden Strukturen überführt werden. So liefen beispielsweise Teams oder andere Collaboration-Tools und die bisherige Telefonanlage oftmals parallel. Jetzt gilt es, solche Behelfslösungen zu reduzieren, Kommunikationskanäle zu harmonisieren und sich zukunftsfest aufzustellen. Damit geht einher, dass sich Interimslösungen konsolidieren lassen und sich neue Kommunikationswege auch mit einer TK-Anlage kombinieren lassen.

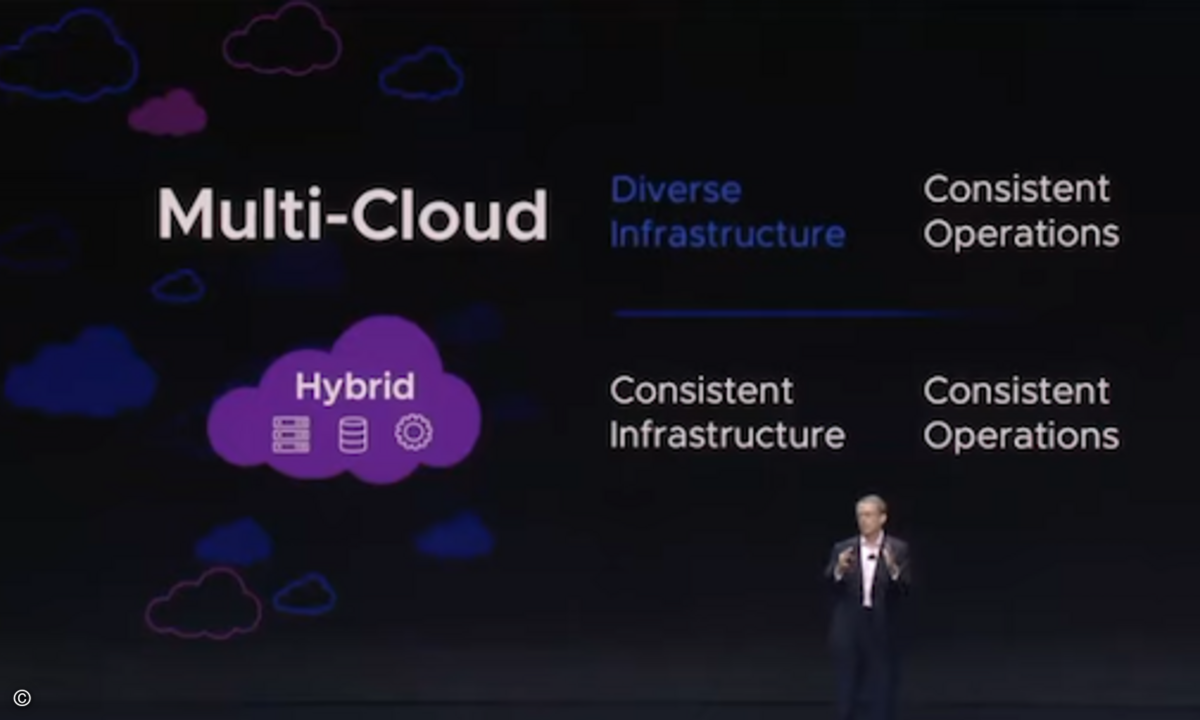

Inzwischen ist ein neuer Markt mit Blick auf die Integration und die effiziente Konsolidierung der bestehenden Lösungen entstanden. Organisationen, die ihre bisherige Telefonanlage mit einer digitalen Kommunikationsanwendung erweitern möchten, um die interne und externe Sprachkommunikation zu optimieren und flexible Arbeitsplätze als langfristige Investition sehen, können davon profitieren. Cloudbasierte oder hybride Angebote bieten oftmals einen Weg für die Bereitstellung der externen Telefoniefunktionalität von Teams. Dabei können Mitarbeiter MS Teams zusätzlich zur vorhanden Telefonanlage für die Kommunikation nutzen – und ihre Rufnummer behalten.

Anbieter zum Thema

Integration für eine vollumfängliche Kommunikation

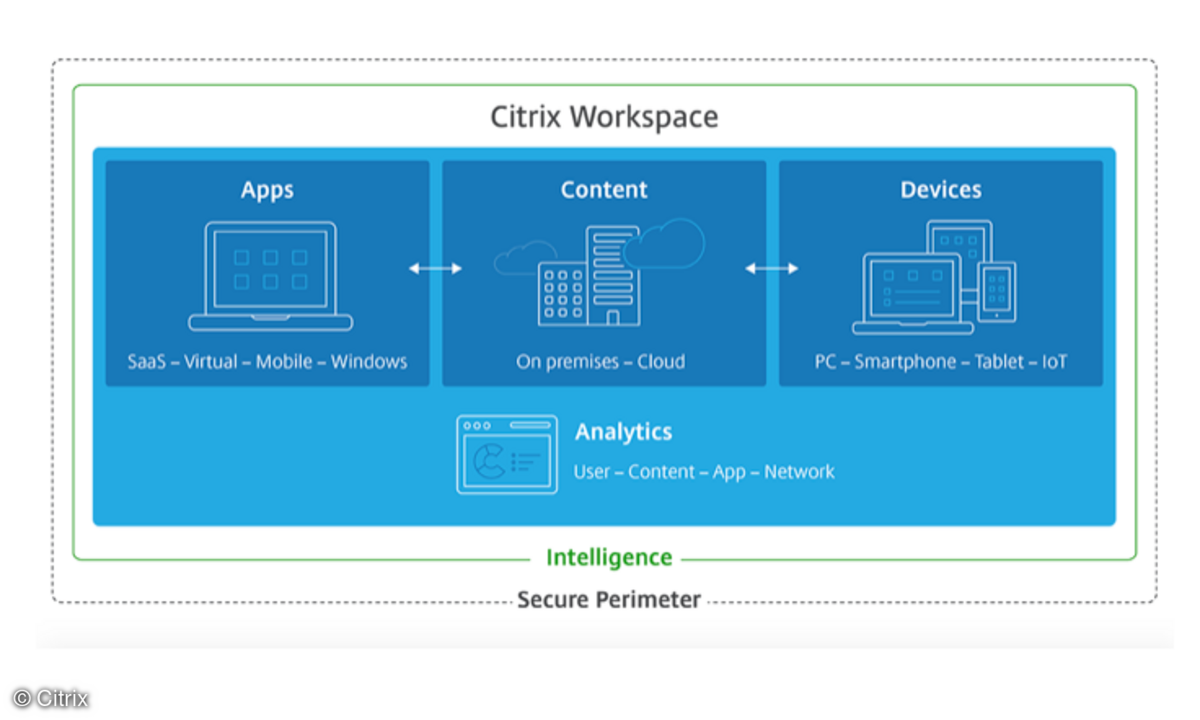

Unternehmen können hierbei für ihre Kommunikation grundsätzlich zwischen drei Wegen entscheiden: Software wie MS Teams als alleinstehende Lösung, hybrid in Kombination mit einer bereits vorhandenen Telefonanlage oder in Kombination mit einer Cloud-Telefonanlage mit Erweiterungen um zusätzliche Anwendungen. Eine solche Inte-gration bedeutet immer, dass die Kommunikation über das interne Windows-Netzwerk hinaus ausgedehnt und externe Nutzer mit ihrer Telefonnummer eingebunden werden. Obendrein lassen sich viele Funktionen verknüpfen, die den Austausch unterstützen und die Zusammenarbeit effizienter gestalten können.

Die planerische und technische Umsetzung dieser Integration ist jedoch anspruchsvoll, zumal sie üblicherweise im laufenden Betrieb stattfindet. Daher braucht es in der Regel Fachkräfte, die sich mit SBC-Konfiguration und Carrier-Anbindung auskennen. Denn um Lösungen wie MS Teams mit einer Telefonanlage zu verbinden, ist ein strukturiertes Vorgehen Voraussetzung: Im ersten Schritt müssen Unternehmen die Ist-Situation evaluieren. Sollte für die Integration hingegen auf einen Dienstleister zurückgegriffen werden, kann dieser mit dem Unternehmen die Ziele der Integration definieren, etwa in Workshops. Wichtig ist aber in jedem Fall, eine umfangreiche Ende-zu-Ende-Betrachtung zu erstellen. Zudem sollte die bestehende TK-Anlage genau analysiert und alles vom Front-End bis zum Provider der Amtsleitung durchleuchtet werden. Hierzu gehören auch die Firewall und Sicherheitsmaßnahmen. Angesichts der nach wie vor unsicheren Rechtsanlage beim Nutzen von US-Dienstleistern ist es zudem ratsam, eine etwaige Cloud-Lösung über ein deutsches oder europäisches Rechenzentrum bereitzustellen. Denn mit dem Cloud-Act können US-Behörden von ihren IT-Unternehmen selbst dann die Herausgabe von Daten verlangen, wenn dies gegen die Rechtsordnung hierzulande verstößt.

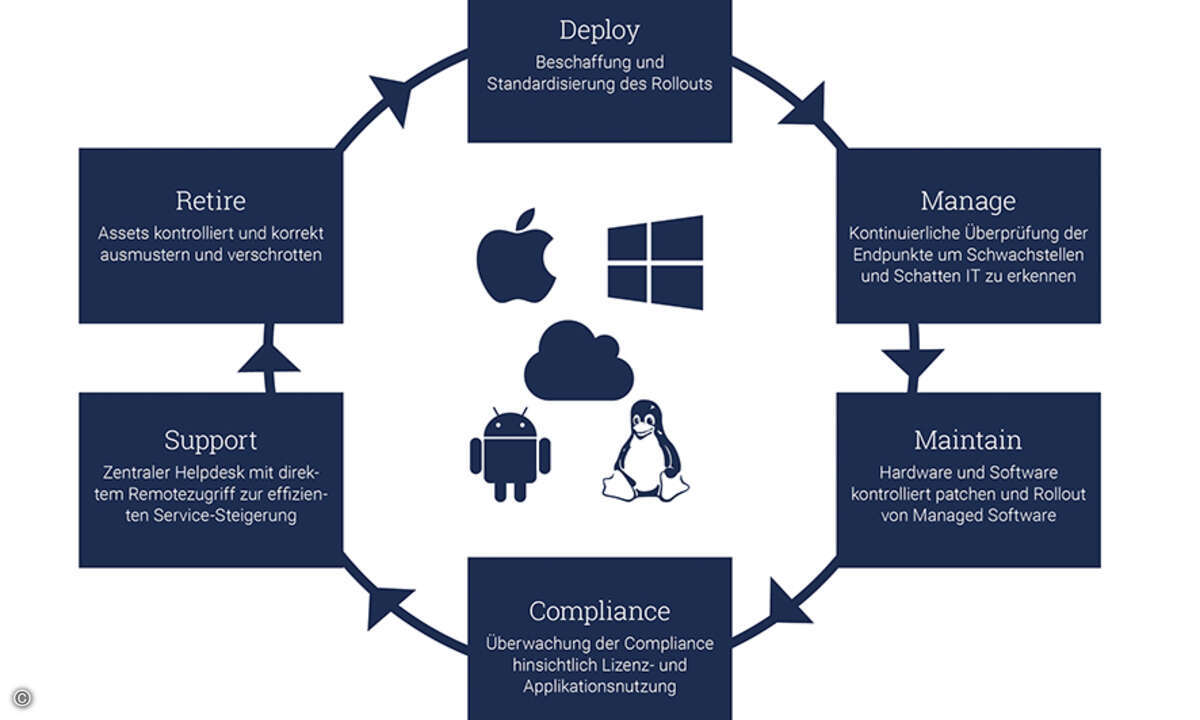

Zudem wird für die Arbeit mit digitalen Kommunikations-Lösungen eine entsprechend leistungsfähige IT-Infrastruktur vorausgesetzt. So sollten die Rechner und Anlagen für eine solche Integration nicht wesentlich älter als drei Jahre sein. Nur so kann MS Teams seine Vorteile ausspielen. Die Integration ist überall dort sinnvoll, wo Unternehmen voll auf digitale Kommunikationsprozesse setzen und entsprechend investieren. Auch in Organisationen mit vielen nationalen oder internationalen Video- und Telefonkonferenzen ist der Nutzen hoch. Eine Integration wird vor allem für Unternehmen mit hybriden Teams zu einer immer wichtigeren Standardausstattung.

Digitale Kommunikation ist der neue Standard

Digitale Arbeitsprozesse und Infrastrukturen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, werden nicht wieder weichen. Stattdessen wird die Digitalisierung schneller vorangetrieben. Digitale Helfer sind inzwischen zum festen Teil der mobilen Arbeitskultur avanciert, die viel mehr Orte einschließt als das heimische Arbeitszimmer: Satellitenarbeitsplätze, Co-Working Spaces, das Büro, das Ferienhaus oder unterwegs. Die Anforderung dafür ist, die Kommunikation all dieser Orte über ein System zu verbinden und zu vereinheitlichen.

Gerd Triebel, Microsoft UCC Voice Experte, Ostertag Detewe