Konsolidierte Business Intelligence

Konsolidierte Business Intelligence Um die Konsolidierung bestehender Business-Intelligence-Anwendungen erfolgreich zu gestalten, ist ein strategischer Ansatz erforderlich. Es gilt, ein solches Vorhaben in technischer, fachlicher und organisatorischer Hinsicht voranzutreiben.

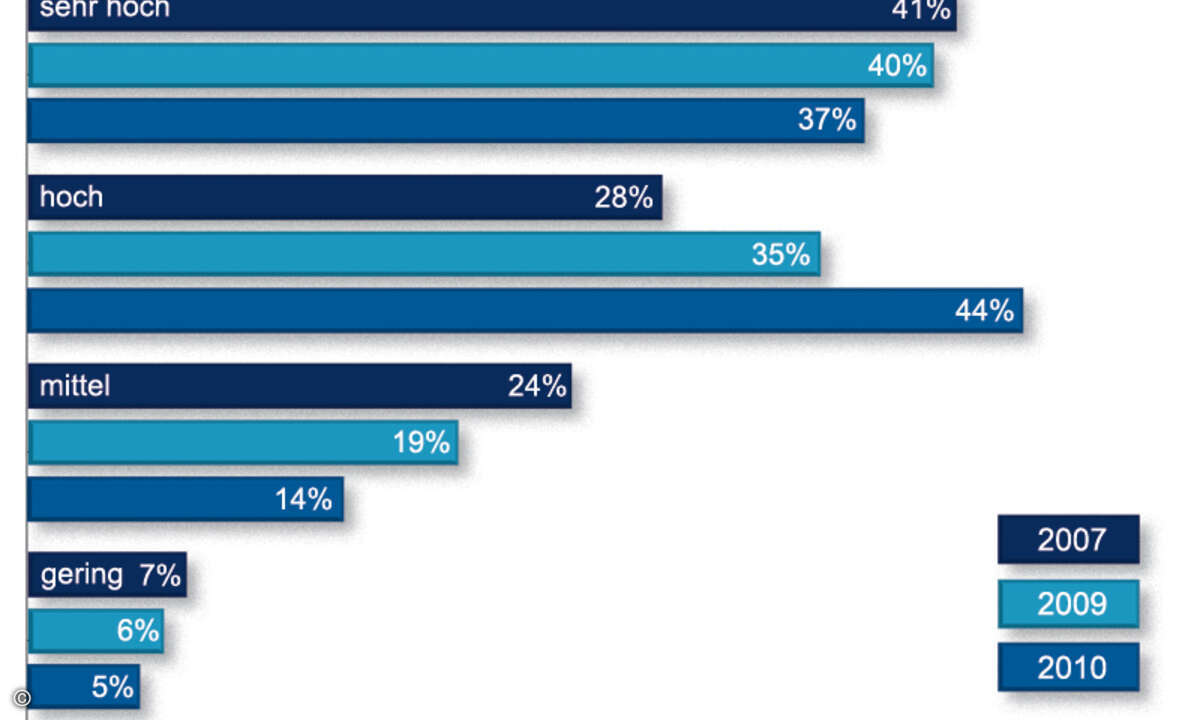

Die Mehrheit der IT-Verantwortlichen hat im vergangenen Jahr Projekten im Bereich Business Intelligence (BI) und damit dem Einsatz entsprechender Produkte eine hohe Priorität eingeräumt. Zu diesem Ergebnis kommt eine weltweite Studie des Marktforschungsinstituts Gartner unter 1400 CIOs. Dieser Trend wird, schenkt man den Prognosen Glauben, die nächsten Jahre anhalten. Analytische Software hat sich auf Bereichs- wie auch auf Abteilungsebene etabliert. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass einzelne Aspekte durch spezielle Werkzeuge oft recht gut abgedeckt sind. Eine zentrale und strategische Ausrichtung fehlt jedoch häufig. Die Kosten für Anschaffung und Entwicklung sind bei den auf Bereichs- und Abteilungsebene implementierten BI-Lösungen zwar relativ niedrig. Aber die Wartungs- und Integrationskosten der unterschiedlichen Systeme addieren sich rasch zu hohen Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) der BI-Landschaft eines Unternehmens. Die Konsolidierung der unterschiedlichen Teillösungen zu einer einheitlichen unternehmensspezifischen BI-Infrastruktur verspricht eine Senkung der Kosten und darüber hinaus eine Erhöhung der Agilität.

Trend zu mehr Flexibilität

Geschäftmodelle und deren Prozesse ändern sich heute schneller als noch vor einigen Jahren. Die IT mit ihren schwerfälligen Systemen ist oft ein Hemmschuh des Fortschritts. Das gilt leider auch für viele der in Unternehmen installierten BI-Lösungen: Sie sind zu unflexibel, vor allem beim Reporting und bei der Datenaufbereitung. Neuere BI-Ansätze versuchen, Entscheidern über einen ganzheitlichen Ansatz gleichartige Aufbereitungen und harmonisierte Kennzahlen zur Verfügung zu stellen – und zwar von der Abteilungsebene bis hin zur Sicht des Gesamtunternehmens. Produkte oder Aufträge, die sich wie ein roter Faden durch die abteilungsübergreifenden oder unternehmensweiten Prozesse ziehen, können dadurch kontinuierlich verfolgt und analysiert werden.

All-in-One oder Best-of-Breed?

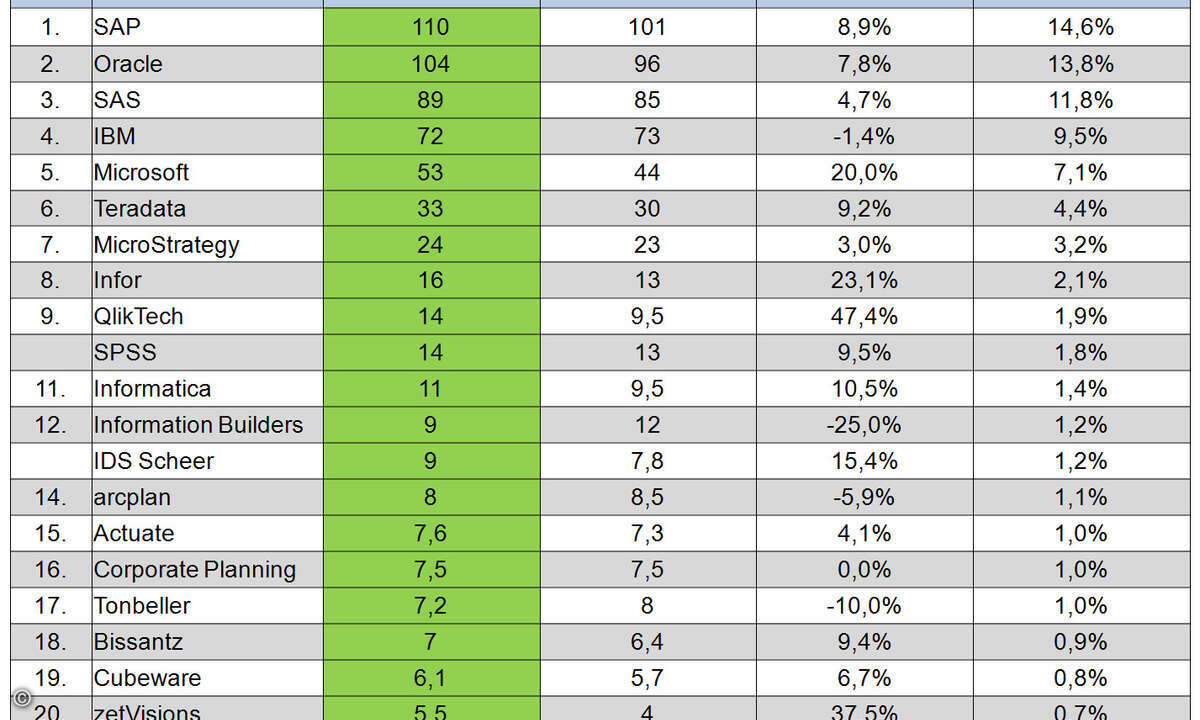

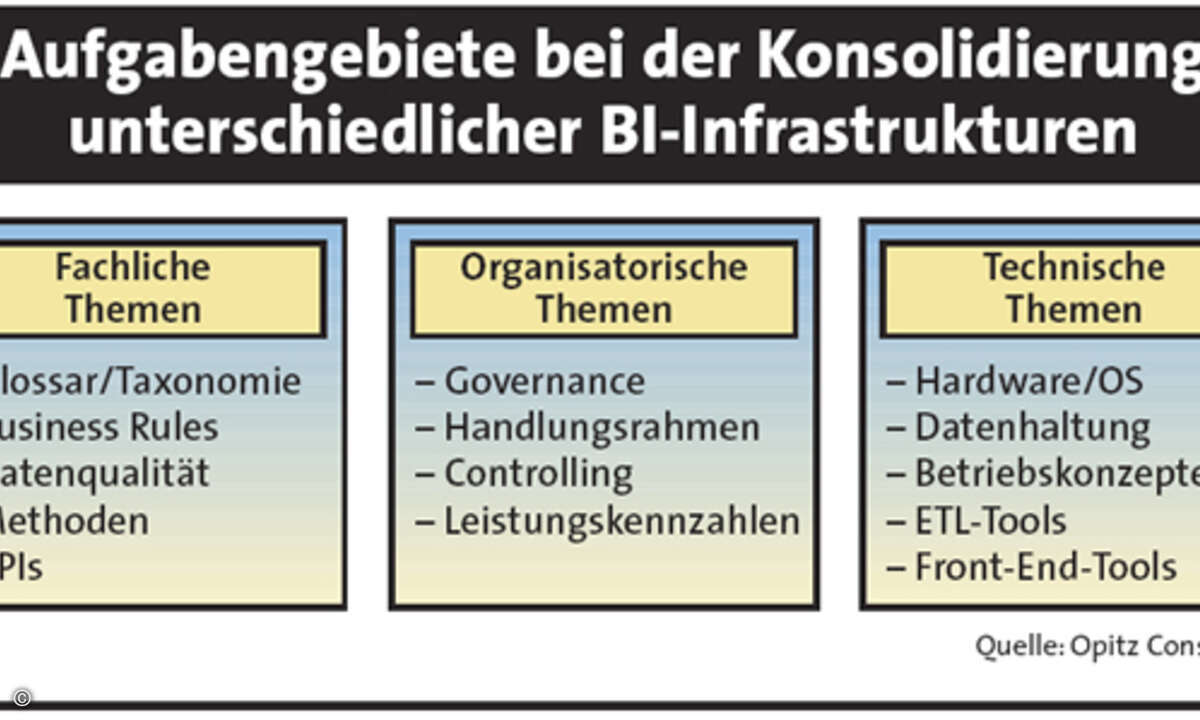

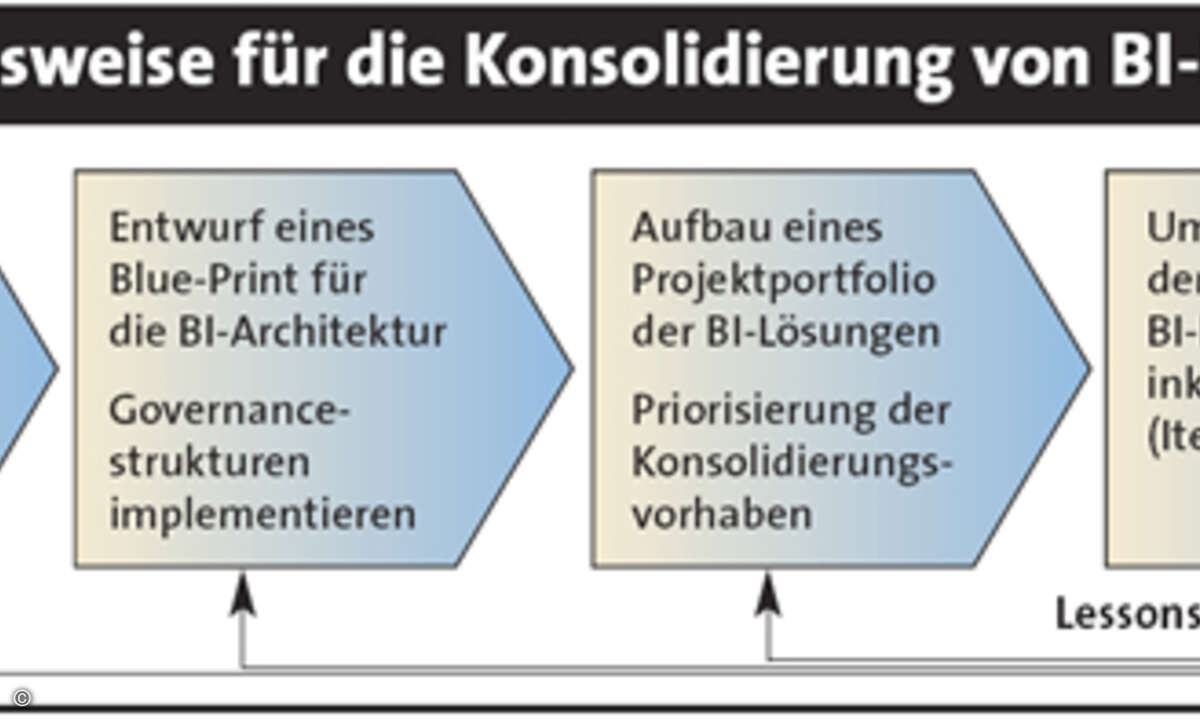

Erfahrungen in der Methoden- und Technologieberatung zeigen: Etwa zwei Drittel der IT-Verantwortlichen geben einer BI-Lösung auf der Basis eines integrierten Software-Pakets eines einzigen Anbieters (Suite) gegenüber der eigenen Kombination von Produkten verschiedener Hersteller (Best-of-Breed) den Vorzug. Neue Infrastrukturen und Architekturkonzepte der ERP-Hersteller ermöglichen eine homogenere Sicht auf die Daten und offerieren den Kunden neue Möglichkeiten und Chancen im BI-Umfeld – vor allem freilich im Hinblick auf die operativen Applikationen eben jenes Herstellers. Oracle beispielsweise bietet jetzt das noch von Siebel stammende Analytics-Paket an, und Microsoft hat sich mit dem Zukauf von Proclarity verstärkt. War in der Vergangenheit die datenbankzentrierte Sicht ein klares Argument für offene und flexible BI-Infrastrukturen auf Best-of-Breed-Basis, so greift dieses Argument heute nicht mehr in derselben Weise. Die neuen Architekturen ermöglichen die Implementierung von mehrschichtigen BI-Architekturen und auch eine Offenheit des Zugriffs auf die Daten. Ein Defizit ist jedoch geblieben: Es gibt zu wenig klare strategische Richtlinien für ganzheitliche Ansätze. Und das ist ein Grund dafür, warum die Konsolidierung der BI-Infrastruktur in vielen Unternehmen nicht vorangetrieben wird. Dies wird sich jedoch bald ändern. In den nächsten Jahren wird die Verfolgung eines konsistenten strategischen Ansatzes im BI-Umfeld zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen werden. Dabei müssen fachliche, technische und organisatorische Aufgaben angegangen werden, wie sie die Grafik auf Seite 16 oben zeigt.

Verbindliche Architektur

Unternehmensweite Ziele können nur auf der Basis einer transparenten und belastbaren Infrastruktur verfolgt werden. Die maßgeblichen Aufgaben liegen in der Definition einer Referenzarchitektur, die für alle BI-Vorhaben verbindlich ist. Neben der Festlegung auf eine Hardware-Plattform samt Betriebssystemen und auf die Datenhaltung mit Datenbanken gehört dazu eine Einschränkung der Produkte für die Implementierung der Benutzerschnittstelle (Front-ends) und der Datenbewirtschaftung im Sinn von Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) der Daten aus operativen in dispositive Datenbanken (Data Marts, Data Warehouse). Patentrezept gibt es hierfür keines, zumal die bestehenden IT-Infrastrukturen der Unternehmen oft zu heterogen sind. Viele haben sich in der Vergangenheit zu einer Best-of-Breed-Ausrichtung bekannt. Firmen mit einem sehr ERP-lastigen Vorgehen im Bereich des Reportings und der Analyse entscheiden sich heute eher für den Suite-Ansatz ihres bevorzugten ERP-Lieferanten. An dieser Stelle besteht die Herausforderung darin, eine gemeinsame BI-Infrastruktur festzulegen, ohne dabei die Flexibilität der vorhandenen BI-Plattform einzugrenzen. Darüber hinaus setzen viele Unternehmen zahlreiche unterschiedliche, meist fachbereichsbezogene BI-Anwendungen ein, die keine einheitliche Basis für eine unternehmensweite Auswertung haben. Nicht selten handelt es sich dabei um Applikationen, die mit Werkzeugen verschiedener Hersteller und auch mit unterschiedlichen Technologien realisiert sind. Das stellt die Unternehmen gleich vor zwei Herausforderungen: die Aufbereitung und Konsolidierung der Informationen auf der datentechnischen Ebene im Sinn der Datenbewirtschaftung sowie die Ablösung oder Integration vorhandener Front-end-Komponenten.

Modelle und Frameworks

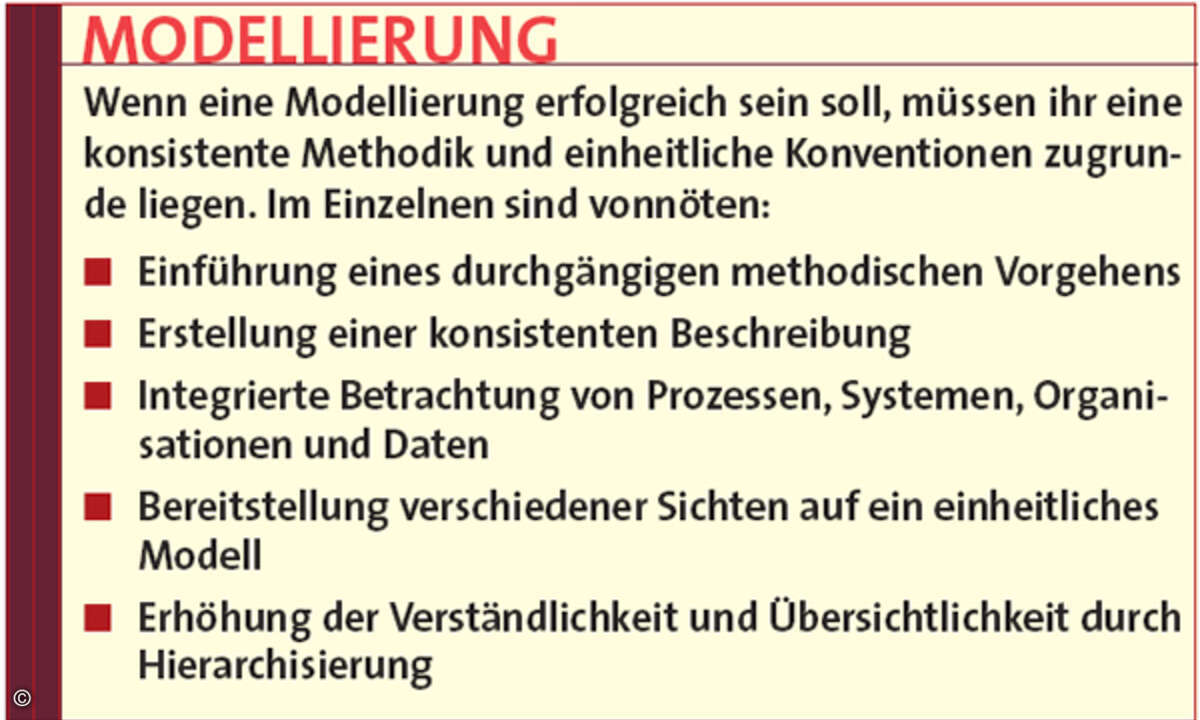

Der technischen Komponente steht eine fachliche gegenüber: Kernaufgabe ist hier die Konsolidierung der Semantik der Daten und der im Einsatz befindlichen Auswertungen. Der Schwerpunkt einer solchen Konsolidierung liegt beim methodischen Vorgehen. Eine notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Modellierung sind eine einheitliche Methodik und einheitliche Konventionen (siehe Kasten auf Seite 15). Seitens der Methodik gibt es aus dem Umfeld der Enterprise-Architekturen bereits bewährte Vorgehensweisen und Frameworks: etwa von der Open Group (TOGAF) oder dem Zachman Institute. Ferner bietet sich hier die Nutzung des Ansatzes Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) der Standardisierungsorganisation OMG an. Der Fokus liegt im BI-Umfeld nicht auf der Beschreibung von Regeln (Business Rules), sondern im Aufbau eines unternehmensweiten Glossars (Business Vocabulary). Die Begrifflichkeit wird dabei in einer formal-logischen Sprache verbindlich festgehalten – mit allen notwendigen Synonymen und Homonymen. Zieht man noch unterschiedliche Rezipienten in Betracht, kann man (sozusagen als Königsdisziplin) auch die unterschiedlichen Vokabeln für die verschiedenen Empfänger differenzieren und festhalten.

Übergreifende Organisation

Das eigentliche Problem liegt jedoch in der Organisation eines bereichsübergreifenden Ansatzes. Hier stehen die strategischen BI-Ansätze an einem ähnlichen Punkt wie das Management der Geschäftsprozesse (Business Process Management, BPM) und künftig Ansätze für eine serviceorientierte Architektur (SOA). Die Aufgabe ist nicht leicht: Vielen eher funktional ausgerichteten Unternehmen bereitet es enorme organisatorische Schwierigkeiten, bereichsübergreifende Themen stringent zu verfolgen. Zum einen scheuen Unternehmen die Kosten der Implementierung einer Überwachungs- und Vermittlungszentrale, da eine klare Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vorfeld der Konsolidierungsprojekte oft nicht möglich ist. Zum anderen bestimmen bei funktionaler Organisation mit Profit-Centern und Abteilungen die Zielvereinbarungen auch das Handeln der Mitarbeiter. Eine Konsolidierung der BI ist mit großen Herausforderungen verbunden. Schließlich gilt es, die Informationshoheit von der Bereichs- auf die Unternehmensebene zu heben. Die fachlichen Geschäftsobjekte leben ja nicht nur in einem Bereich, sondern sind in unternehmensinterne Lebenszyklen eingebunden, eingebettet in einen letztlich durchgängigen Prozess. Somit müssen sich Mitarbeiter getrennter Fachbereiche über die Bedeutung von Datenobjekten, die Regeln für die ETL-Prozesse und auch über die Kennzahlen einigen. Kein leichtes Unterfangen: Denn eine Transparenz zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens wird vom mittleren Management nicht immer gern gesehen. Und Gelder, um Anpassungen zu implementieren, die übergeordnete Ziele ermöglichen sollen, sind meist nicht vorgesehen.

Zentrale Governance unverzichtbar

Hat man sich in Sachen BI für einen strategischen Ansatz entschieden, müssen die einzelnen Vorhaben im Rahmen einer einheitlichen Vorgehensweise geplant werden (siehe Grafik auf Seite 16 unten). Hierbei kommt es auf Nachhaltigkeit an. Es beginnt mit der Formulierung der strategischen Ziele und des Handlungsrahmens für den übergeordneten BI-Ansatz. Daraus wird eine Blaupause der BI-Architektur entwickelt. Diese wiederum dient als Referenzmodell für die einzelnen BI-Vorhaben. Das können sowohl Ersatzinvestitionen in Form von Konsolidierungsprojekten oder neue BI-Anwendungen sein. Dreh- und Angelpunkt ist die BI-Governance. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen IT-Entscheider die Interessenskonflikte der unterschiedlichen Unternehmensbereiche bei der Verfolgung eines konsistenten und strategischen BI-Ansatzes bewältigen. Dies wird nicht allein durch den Einsatz moderner Techniken oder Methoden gelingen. Die größten Aussichten auf Erfolg verspricht die Implementierung eines geeigneten organisatorischen Rahmens. BI-Strategien müssen durch einen zentralen Ansatz unterstützt werden. Dabei kann man einiges aus dem BPM- und SOA-Umfeld lernen. Das Vorgehen bei der zielgerichteten Implementierung einer prozessorientierten Organisation beruht auf einer zentralen Governance, die meist durch eine Stabsstelle unterstützt wird. Diese formuliert für unternehmensweite BI-Vorhaben strategische Ziele, Methoden und Vorgaben und überwacht diese.

ROI nicht berechenbar

Die Erarbeitung der strategischen Ziele und die Formulierung der erforderlichen Maßnahmen erfolgen idealerweise im Konsens. Zentrale Stellen sollten sich dabei zurücknehmen und nichts im Vorhinein entscheiden, sondern die Interessen der Akteure aus den einzelnen Unternehmensbereichen in einem gemeinsamen Prozess behutsam herausarbeiten und abgleichen. Dieser oft langwierige und Kraft raubende Vorgang muss auch als Prozess nachhaltig organisiert werden. Die einzelnen BI-Lösungen müssen sodann in der Form eines BI-Projektportfolios zusammengefasst und analysiert werden. Basierend auf den Kriterien und Erwartungen ist eine Priorisierung der Konsolidierungsvorhaben zu erarbeiten. Anschließend erfolgt die Umstellung oder die Neuentwicklung in einem iterativen Prozess, bei dem die Erfahrungen aus der Einführungsphase einfließen. Die Projektkenndaten tragen zu einer Optimierung und Risikominimierung der folgenden Vorhaben bei. Eine Analyse des Return on Investment (ROI) oder eine Kosten-Nutzen-Rechnung kann bei einem ganzheitlichen BI-Ansatz nur bedingt durchgeführt werden. Die Überlegungen sind dafür zu strategisch und zu langfristig. So sollten etwa die Governance-Strukturen und die damit verbunden Vorgehensweisen zentral gesponsert werden. Das einzelne Projekt sollte nicht mit dem Overhead der Governance belastet werden, um nicht über einem Budgetstreit auf Abteilungsebene die übergeordneten Ziele zu vernachlässigen. Letztlich werden alle von diesem Vorgehen profitieren. Fest steht jedenfalls, dass nur unternehmensweite und zentral unterstützte Ansätze dazu führen, dass unterschiedliche Vorhaben bestmöglich zum Erfolg des großen Ganzen beitragen. Für den Weg dorthin benötigt man allerdings einen langen Atem: Governance ist auch im BI-Umfeld ein Marathon.

Rolf Scheuch ist Geschäftsführer des in Gummersbach ansässigen IT-Dienstleisters Opitz Consulting.