Messtechnik für konvergente Netze aus Voice, Video und Daten

Fehlersuche und Analyse in VoIP-Netzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

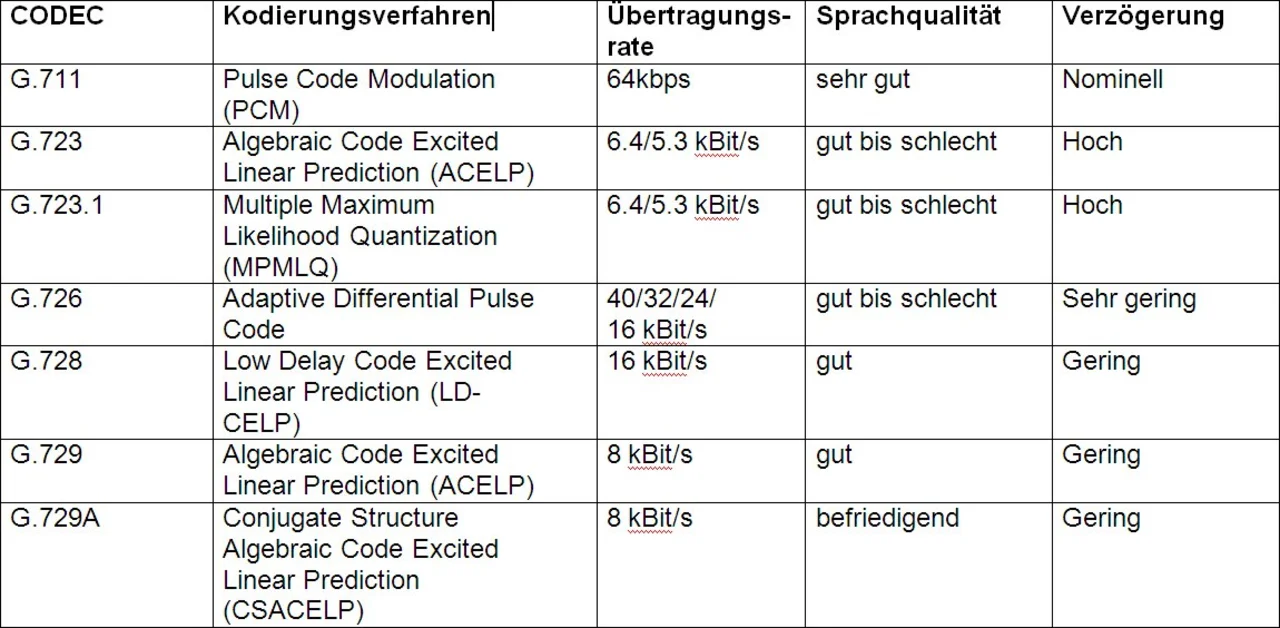

Codecs

Bevor ein VoIP-Gespräch über ein IP-Netz geführt werden kann, muss das analoge Audiosignal in ein digitales Signal umgewandelt werden. Da oft nur eine geringe Bandbreite zur Verfügung steht, ist auch eine entsprechende Komprimierung des Signals notwendig. Dabei wird eine möglichst hohe Sprachqualität bei einer möglichst niedrigen Datenrate angestrebt.

Das Sprachsignal wird beim Sender quantisiert und kodiert. Danach wird es per IP über das Netzwerk übertragen und beim Empfänger dekodiert, also für die Wiedergabe in ein analoges Signal umgewandelt. Die wichtigste Forderung an das verwendete Kodierverfahren ist: das Signal muss in Echtzeit, das heißt mit minimaler Verzögerung, kodierbar und dekodierbar sein.

Codecs unterscheiden sich in deren Sound-Qualität, die zur Quantifizierung/Codierung notwendige Rechenleistung und den für die Übermittlung der Signale notwendigen Bandbreite. Nutzt der Sender einen bestimmten Sprachcodec zum Kodieren der Sprache, muss der Empfänger denselben Sprachcodec zur Dekodierung der Sprache benutzen. Bei der Signalisierung des Gesprächs wird festgelegt, welchen Sprachcodec die beiden Kommunikationspartner anwenden.

Der Codec G.711 ist der bekannteste Sprachcodec und muss von jedem VoIP-Endgerät unterstützt werden. Dieser bietet die beste Sprachqualität (ähnlich ISDN), benötigt aber auch die größte Bandbreite.

Da nicht immer die maximale Bandbreite zur Übermittlung der Sprachsignale zur Verfügung steht, sind die Endgeräte dazu gezwungen, einen schlechteren Sprachcodec zu nutzen, um die betreffende VoIP-Verbindung überhaupt aufbauen zu können. Dies bringt zwangsläufig eine Verschlechterung der Sprachqualität mit sich.

Sollen mehrere Standorte miteinander verbunden und sollen in allen Standorten VoIP-Geräte installiert werden, müssen zwischen den einzelnen Standorten von einem Service Provider die entsprechenden Verbindungen angemietet werden. Zur Reduzierung der notwendigen Bandbreite und damit selbstverständlich auch der Kosten, werden oftmals auf diesen Leitungen Codecs mit geringer Bandbreitenanforderungen genutzt. Hierfür werden spezielle Gateways installiert, welche die Telefonate von einem Codec in einen andern Codec umsetzen. Beispielsweise wird in einer Geschäftsstelle für die interne Kommunikation G.711 benutzt. Sollen Verbindungen zwischen unterschiedlichen Unternehmensstandorten Verbindungen aufgebaut werden, übersetzen die Gateways die G.711 codierten Gespräche beispielsweise in G.729 codierte Datenströme. Dadurch wird eine nicht unerhebliche Menge an Bandbreite (pro Datenstrom bis zu 54 kBit/s) eingespart. Am anderen Ende der Verbbindung, im Empfangsstandort, werden die ankommenden G.729 Gespräche über ein Gateway wieder in G.711-Signale umkonvertiert und anschließend zum betreffenden Endgerät im internen Netz weitergeleitet. Die Umcodierung in den Gateways spart zwar Übertragungsbandbreite ein, hat jedoch den Nachteil, dass sich die Sprachqualität verringert. Dies bedeutet: Die Qualität eines solchen umcodierten Gesprächs wird nie besser sein, als die vom G.729 Codec zur Verfügung gestellte Signalqualität. Dabei ist es völlig unerheblich, ob die Endteilnehmer einen besseren Codec (G.711) nutzen. Das Gateway bestimmt mit seinem Codec die Ende-zu-Ende-Sprachqualität.

An geeigneten Analysepunkte im Netzwerk (beispielsweise Eingang Ausgang der Mediagateways) lassen sich die Umcodierungen darstellen. Der eingehende G.711- und der ausgehende G.729–Verkehr werden hierbei aufgezeichnet und miteinander korrelkorreliert.

Anmerkung: In der Praxis lässt sich die Qualität der eigentlichen Umkodierung mit Hilfe einer passiven Messung nicht überprüfen. Hierfür muss man auf eine VoIP-Simulation, wie sie das Programm TraceSim VoIP zur Verfügung stellt, zurückgegriffen werden.

- Fehlersuche und Analyse in VoIP-Netzen

- Fallstricke der VoIP-Telefonie (Signalisierung)

- Streams

- Codecs

- VoIP-Analyse

- Typische VoIP-Probleme(Bandbreite)

- Paketverluste

- Verzögerung

- Jitter

- Sequenzfehler

- Qualität der Codecs

- MOS-Wert und R-Faktor

- Aufzeichnung von VoIP-Verbindungen

- Filterfunktion

- Aufzeichnung der Sprache

- Statistiken

- Fazit

- Rechtliche Aspekte