Glasfaser: Die Renaissance des Festnetzes

Die Datenkommunikation wächst rasant, Mobilfunkbetreiber stellt sie vor zusätzliche Herausforderungen. Hilfe kommt vom klassischen Festnetz. Mobile Backhauling über FTTx bringt Daten von der Funkzelle ins Kernnetz und zurück zum Nutzer.

- Glasfaser: Die Renaissance des Festnetzes

- Netze wachsen zusammen

In der Diskussion um die schöne neue kabellose Welt gerät das klassische Festnetz etwas in den Hintergrund. Zu Unrecht: Ja, die mobile Internetnutzung steigt massiv an. Und das bedeutet neue Herausforderungen für die Infrastruktur dahinter. Denn die Informationen folgen dem Luftweg nur bis zu einer Funkzelle. Diese wird in der Regel über Kupfer oder Glasfaser angebunden. Die kostenoptimierte Planung dieser Infrastruktur stellt die Netzbetreiber vor eine Herausforderung: Je mehr Datenkommunikation über Mobilfunk abgewickelt wird, desto mehr Kapazitäten müssen die Netze bieten. Auch wenn sich dedizierte Anbindungen von Funkzellen aktuell noch rechnen, spätestens mit dem kommenden 5G-Standard werden zusätzliche Zellen notwendig – und diese müssen ebenfalls zuverlässig, breitbandig und mit möglichst geringer Latenz angeschlossen werden.

Eine Lösung steckt im Ausbau des kabelgebundenen Breitbandnetzes. Wurde vor Jahren noch davon gesprochen, dass mobiles Internet das Festnetz obsolet macht, so zeichnet sich nun das Gegenteil ab. Netzbetreiber erkennen die Chancen, welche die aktuelle Ertüchtigung des Festnetzes bietet. Durch den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur im Gehsteigbereich (Kabelverzweiger) und zum Teil bis in die Gebäude hinein, liegt Glasfaser nun auch unmittelbar im Bereich von installierten Funkzellen. Warum also nicht bestehende Glasfaserleitungen und Leerrohre als effektives Backhauling-Medium für den Mobilfunk nutzen?

Anbieter zum Thema

Mehr Effizienz

Mobilfunknetze müssen mehr und mehr Kapazität und geringe Latenz bieten. In städtischen Gegenden mit hohem Datenverkehrsaufkommen bedeutet dies, dass neue Funkzellen – Small Cells – notwendig werden. Sie knüpfen das Netz enger. Und gerade hier kann ein Backhauling über FTTx seine großen Vorteile ausspielen. Parallel zu den Funknetzen werden in Städten auch die Kapazitäten für kabelgebundenes Breitband ausgebaut – einfach, weil die Nachfrage nach höheren Bandbreiten groß ist. Es macht daher Sinn, neue Funkzellen über FTTx-Anschlüsse anzubinden. Glasfaser ist für den mobilen Rückkanal kein neuer Ansatz. Mobilfunkanbieter setzen in der Regel auf Fiber-to-the-Cell (FTTCell), bei der jede Basisstation mit einer dedizierten Glasfaser angebunden ist. Diese Lösung bietet ideale Bedingungen. Passive Optische Netze (PON) skalieren dagegen aufgrund ihrer verteilten Architektur bestens, um den Datenverkehr aus dem Mobilfunknetz aufzunehmen. Weiterentwicklungen wie XGS-PON mit Bandbreiten von bis zu 10 GBit/s und TWDM-PON mit bis zu 40 GBit/s machen solche FTTx-Anschlüsse fit für die Zukunft und ermöglichen eine nahtlose Migration der bestehenden GPON-Netze.

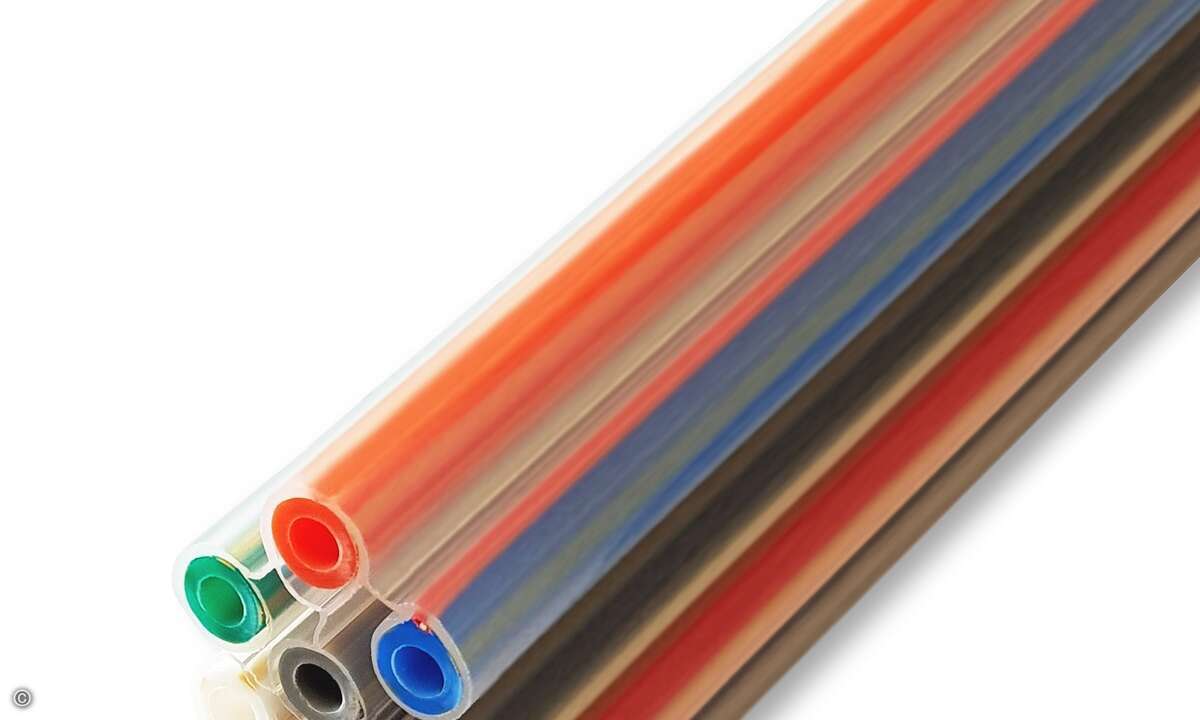

Für die geeignete Aufteilung und Nutzung der Glasfaserinfrastruktur auch für Mobile Backhauling stehen dem Netzbetreiber drei Möglichkeiten zur Verfügung: Spatial, Temporal und Spectral. Die nebenstehende Grafik erläutert die verschiedenen Möglichkeiten. Spartial Sharing bedeutet vereinfacht die Nutzung von parallel verlaufender Infrastruktur zum Beispiel durch die Verwendung gemeinsamer Ducts, Masten oder verfügbarer Glasfasern. Die Aggregation erfolgt in diesem Fall über eigens für das Backhauling genutzte Systeme oder durch einen nur für Backhauling reservierten Port auf einer GPON-Plattform, die entsprechend der benötigten Bandbreite mit einem geringeren Splitterfaktor ausgestattet ist. Spectral Sharing bedeutet die Verwendung derselben physikalischen Glasfaser. Die Trennung der Dienste erfolgt über jeweils eigene Wellenlängen, wie sie über P2P-WDM- oder WDM-PON-Systeme zur Verfügung gestellt werden können. Die Kombination von P2P- und Point-to-Multipoint-Technologien kann dabei nicht ohne Investitionen in eigene Glasfaserstränge oder zusätzliche Wellenlängenmultiplexer erfolgen. Temporal Sharing nutzt eine einheitliche Transporttechnologie über ein Netzzugangssystem und eine Glasfaserinfrastruktur eines Netzbetreibers. Die Trennung der Dienste erfolgt über eine dynamische Zuordnung der Dienste auf Zeitschlitze. Zwei Möglichkeiten dazu sind das Multiplexen von Ethernet-Paketen verschiedener Dienste auf denselben PON oder über mehrere Wellenlängen auf einem TWDM-PON. Im zweiten Fall können die Bandbreiten jeder Wellenlänge flexibel zugeordnet und unabhängig voneinander verändert werden.

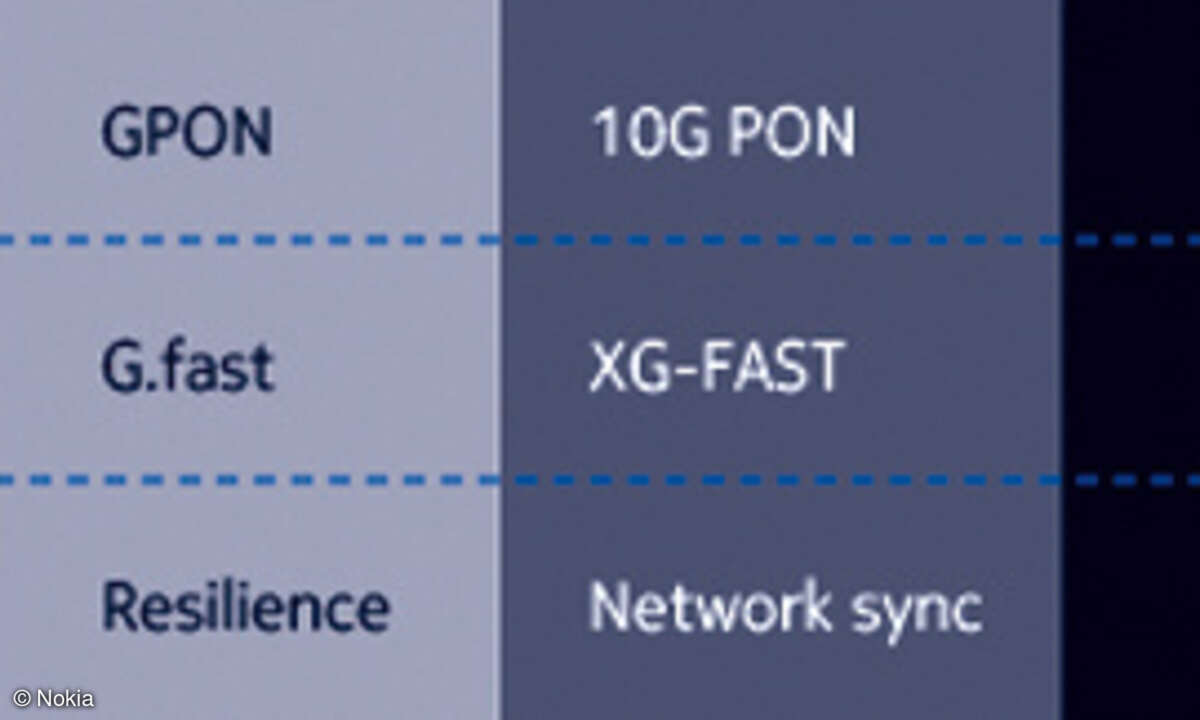

Allerdings gibt es Herausforderungen bei der sogenannten letzten Meile. Zwischen den Kabelverzweigern und den letzten Metern bis zum Hausanschluss ist in Deutschland vor allem Kupfer verbaut. Innovative Kupferanschlusstechnologien wie G.fast und XG-Fast bringen nun die Glasfaser noch näher zum Teilnehmer, typischerweise als Fiber-to-the-building (FTTB). G.fast ermöglicht unter Nutzung eines Frequenzbandes bis 212 MHz Aggregationsbandbreiten (Sende- und Empfangsrichtung) von bis zu 1 GBit/s über Kupferinfrastruktur (< 250m). Auch XG-Fast nutzt weiterhin Kupfer über sehr kurze Leitungen und wird aktuell unter „G.mgfast“ standardisiert. Nokia präsentierte mit einem Prototyp bereits Bandbreiten von 10 GBit/s über eine Kupferinfrastruktur. Auch innovative Kupferanschlusstechnologien führen also dazu, dass Glasfaser noch stärker in der Fläche ausgebaut wird und sich somit ein Potenzial für die Anbindung von Mobilfunkzellen ergibt.