Warum wir uns überlegen sollten, welche Suchmaschine wir nutzen

Google ist allgegenwärtig. In den Büros deutscher Unternehmen gibt es wohl kaum einen Mitarbeiter, der nicht auf die Dienste des Suchmaschinengiganten zurückgreift. Die folgenden Punkte sollen zum Nachdenken anregen, warum wir den Einsatz von Google bei der Arbeit vielleicht überdenken sollten.

Es gibt vermutlich kaum einen Angestellten, kaum eine Führungskraft, einen Geschäftsführer oder Unternehmensinhaber, der nicht auf die Dienste des US-amerikanischen Suchmaschinenanbieters zurückgreift. Dass wir Google nutzen, ist in erster Linie dem Komfort und dem umfangreichen Index geschuldet, den die Suchmaschine bietet. Das Problem ist jedoch: Wo ein Monopol ist, hat dies meist auch Auswirkungen für die Kunden zur Folge.

Datenschutz

Eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK, die im Juni und Juli 2017 mit 500 Personen zum Thema „Datenschutz im Internet“ durchgeführt wurde, zeigte, dass vier von fünf Befragten (82 Prozent) gerne die Kontrolle über persönliche Daten behalten möchten. 70 Prozent würden sich sogar am liebsten anonym im Netz bewegen – was keine Überraschung ist, da Datenschutz in Deutschland ein viel diskutiertes Thema ist. Jeder Zweite (54 Prozent) sieht es ebenso kritisch, wenn das Suchverhalten mit Dritten geteilt wird.

Was im Bewusstsein vieler Verbraucher eine Rolle spielt – nämlich der Datenschutz – scheint im Kontext der täglichen Arbeit hinter der Bürotür aber nur von sekundärem Interesse zu sein. Dabei sollten sich auch Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen Gedanken machen, ob es so sinnvoll ist, dass ein US-amerikanisches Unternehmen bestens darüber Bescheid weiß, wofür sich die Mitarbeiter des Unternehmens interessieren: Was vielleicht privat gegoogelt oder über Wettbewerber recherchiert wurde. Dass der US-Gigant dabei die Daten auch weiterverkauft und anderen Unternehmen zugänglich macht, sollte zumindest jedem bewusst sein. Vor dem Hintergrund von Wikileaks und den NSA-Skandalen sollte der Einsatz von Google an dieser Stelle zumindest skeptisch machen.

Filterblase

Die GfK-Studie zeigt auch, dass lediglich rund ein Drittel der Befragten (36 Prozent) davon ausgeht, dass alle Suchergebnisse objektiv und neutral angezeigt werden, unabhängig vom Suchmaschinenanbieter und ihrem persönlichen Nutzungsprofil. Doch das ist ein Irrtum. Wer eine der großen US-Suchmaschinen nutzt, manövriert sich automatisch in eine Filterblase, da die Reihenfolge der Suchtreffer sich danach richtet, wer sucht und welches Unternehmen unter den Suchtreffern auch Werbung platziert. Die Suchmaschine passt jede Suche den Benutzern an – und trifft so eine Vorauswahl.

Die Nutzer bewegen sich also in einem Universum, das alles über sie weiß, und dieses System will damit Geld verdienen, indem die Suchergebnisse den Nutzern angepasst werden. Man bekommt also hauptsächlich die Suchtreffer angezeigt, von denen zum Beispiel Google denkt, dass sie für uns am relevantesten sind. Der Algorithmus schafft eine Filterblase und entscheidet, was angezeigt wird und was nicht. Es ist also fraglich, ob wir immer die besten Suchergebnisse angezeigt bekommen - oder einfach nur die, die angeblich am besten zu uns passen.

Längst ist bekannt, dass Algorithmen im US-Wahlkampf eine entscheidende Rolle gespielt haben, weil Nutzer im Netz nicht mehr mit kontroversen Meinungen konfrontiert wurden. Auch für die Arbeit in Unternehmen hat die Filterblase Auswirkungen: So werden Mitarbeiter des Einkaufs andere Suchergebnisse bei einer Wettbewerberrecherche angezeigt bekommen als diejenigen, die im Vertrieb arbeiten. Dabei kann auch ein Algorithmus nicht vorhersagen, was der Hintergrund der Recherche ist. Viele Nutzer würden lieber selber entscheiden, was wir für sie relevant ist und was nicht.

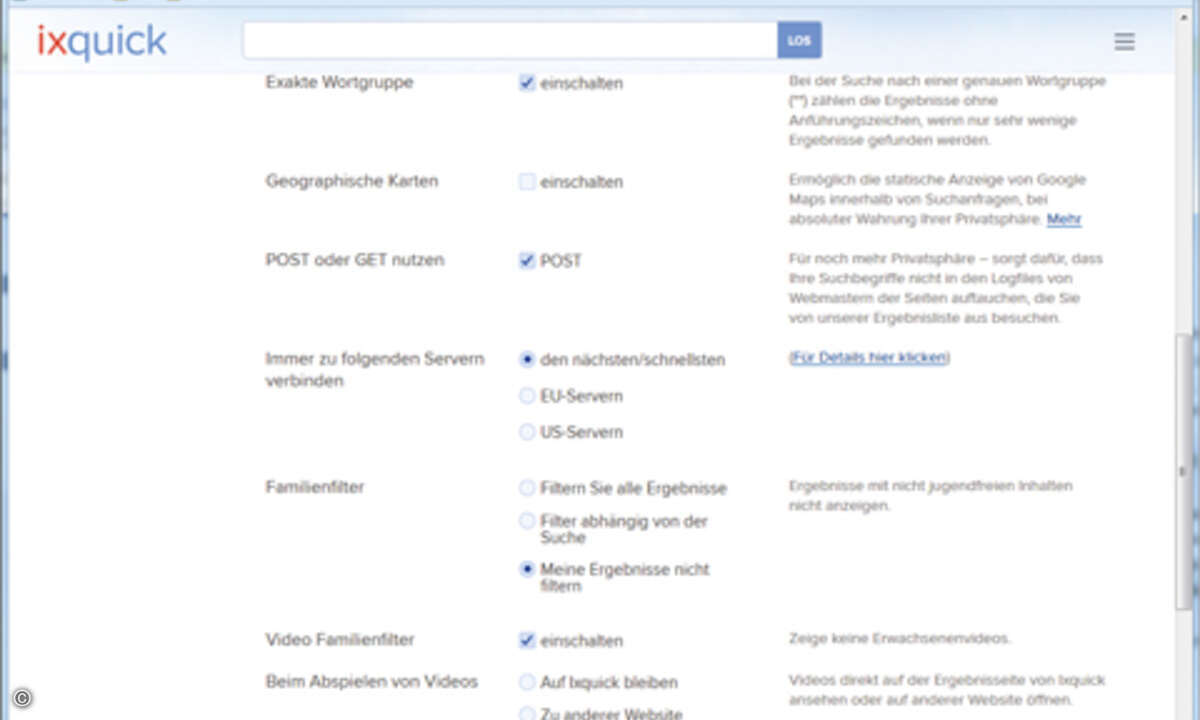

Kritisch hinterfragen

Während wir im privaten Umfeld durchaus kritisch hinterfragen, was online mit unseren Daten geschieht, sind die Bemühungen deutscher Unternehmen in Punkto Datenschutz bei der Arbeit eher eingeschränkt – zumindest wenn es um den Einsatz der Suchmaschine geht. Dabei gibt es inzwischen gute Alternativen, die sowohl den Datenschutz gewährleisten, als auch mit einem eigenen Index der Filterblase entkommen. Diese Punkte sprechen dafür, dass sich auch die Geschäftsführer unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft hoffentlich überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, bei der Onlinesuche auf Alternativen zurückzugreifen.

Alberto Chalon ist CEO und Mitgründer von Qwant